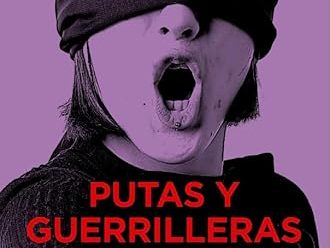

“Putas y Guerrilleras” : cuando la violencia sexual fue política de Estado

Por Silvina Ojeda, fotoperiodista argentina

En la historia reciente de Argentina hay silencios que duelen más que los gritos. Durante la dictadura se habló de desaparecidos, de centros clandestinos, de la tortura como maquinaria de control, pero por mucho tiempo quedó al margen una violencia que atravesó a cientos de mujeres secuestradas: la violencia sexual.

No se nombraba, no aparecía en los juicios, no era reconocida como parte del terrorismo de Estado. “Putas y guerrilleras”, el libro de Miriam Lewin y Olga Wornat, viene a quebrar ese pacto de silencio. Es un libro que incomoda, que pone en palabras lo que durante décadas se prefirió callar, que abre las heridas para mostrar que la humillación y las violaciones no fueron excesos, sino estrategia planificada de un régimen que usó los cuerpos de las mujeres como campo de batalla.

El título mismo : “putas” y “guerrilleras” eran los insultos que los represores usaban para marcar a las secuestradas, para justificarse, para borrar su identidad política o social y reducirlas a un estigma. Con esas palabras pretendían legitimar la violencia, como si con nombrarlas así alcanzara para condenarlas. Pero el libro las devuelve al lugar de la memoria, como militantes, como sobrevivientes, como mujeres que enfrentaron un sistema de terror que buscaba despojarlas no solo de la libertad sino también de la dignidad.

Los testimonios recogidos estremecen. Mujeres que durante años no pudieron hablar, que cargaron con la vergüenza impuesta por un crimen que no era suyo, que tuvieron que volver a reconstruirse en silencio. Lo que narran no son anécdotas aisladas: son violaciones sistemáticas, embarazos forzados, partos en cautiverio, humillaciones repetidas. Cada relato es prueba de que la violencia sexual fue una política de Estado, tan planificada como las desapariciones o los vuelos de la muerte. Y leer esas historias no es solo un ejercicio de memoria, es también un espejo que devuelve preguntas incómodas sobre el presente.

Rita Segato, en el prólogo, advierte con claridad: “la violencia sexual no fue un exceso ni una consecuencia de la represión; fue parte de la pedagogía del terror, un modo de disciplinar a las mujeres y de enviar un mensaje a la sociedad entera”. Ese señalamiento ilumina el núcleo del libro: los cuerpos de las mujeres convertidos en territorio político, en campo de batalla donde se jugaba no solo el sometimiento individual, sino el triunfo simbólico del poder militar.

Leer “Putas y guerrilleras” no es fácil. Duele, desgarra, hace preguntarse cómo se pudo vivir con ese nivel de crueldad y por qué costó tanto reconocerla en los juicios de lesa humanidad. Durante años, muchas sobrevivientes no declararon lo que habían sufrido porque temían ser juzgadas o porque el sistema judicial no las escuchaba. Y sin embargo, esos testimonios estaban ahí, esperando. Es recién en los últimos años que algunos tribunales empezaron a tipificar esas violencias como delitos de lesa humanidad. Tarde, demasiado tarde, pero todavía a tiempo para sentar precedentes y dejar claro que la violencia sexual no fue una cuestión privada ni un daño colateral, sino parte de la maquinaria del terror.

La crudeza del libro se potencia porque no se queda en la victimización. Lewin y Wornat muestran también la resistencia, la fuerza, las estrategias de supervivencia. Y muestran la incomodidad de la sociedad para aceptar que las sobrevivientes no siempre pudieron hablar, que muchas fueron juzgadas incluso por sus propias familias o por sectores de la militancia que no entendieron la dimensión de esa violencia. El silencio impuesto no fue solo obra de los militares, también fue social. Y esa es otra herida que cuesta mirar de frente.

Hoy, cuando en Argentina cada 30 horas una mujer es asesinada, la lectura de esta obra se vuelve urgente. No es un libro del pasado: es una advertencia. Es un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder político y las fuerzas de seguridad creen que pueden usar los cuerpos para mandar un mensaje. Y es también un llamado a la memoria activa, esa que no se limita a recordar cada 24 de marzo, sino que se compromete con las violencias que siguen ocurriendo ahora mismo.

La dictadura buscó disciplinar con el miedo, con la desaparición, con la tortura. Hoy, la negligencia estatal, la indiferencia judicial y los discursos que relativizan la violencia de género cumplen un rol similar: envían un mensaje de desprotección, de desvalorización de la vida de las mujeres. Por eso leer este libro no es un ejercicio intelectual, es un acto político. Es decir que no vamos a aceptar ni el silencio ni la impunidad, que los cuerpos de las mujeres no son botín de guerra ni mercancía ni objetos descartables.

La memoria, como insisten Lewin y Wornat, es resistencia. Y en esa memoria entran tanto las sobrevivientes de la dictadura como las mujeres que hoy siguen enfrentando violencias. Nombrarlas, escribir sobre ellas, leerlas, denunciarlas, es la forma de impedir que vuelvan a enterrarlas en silencio. “Putas y guerrilleras” no es solo un libro sobre lo que pasó hace cuarenta años. Es un libro sobre lo que todavía está pasando. Es una herida abierta, pero también una herramienta para no acostumbrarnos al dolor ni a la impunidad.