De memoria y raíces: hablar de la Dictadura a mis 18

Por Antonia Améstica Vassart

Mnemósine, la memoria, fue la madre de todas las musas. Más allá del cliché de que sin memoria no hay historia, hay un axioma tan olvidado como importante: sin memoria no hay creación.

Hoy pareciera haberse perdido la virtud de la memoria. En colegios y universidades se prefiere analizar y evaluar antes que aprender de memoria. Yo, gracias a mi abuelo y a mi familia, alcancé a aprender poemas enteros de memoria, a fuerza de estímulos externos y fascinación interna. Ese ejercicio no era solo acumulación mecánica: era sembrar raíces en el alma.

Sin memoria no hay posibilidad de imaginar nada. Porque no podemos idear un futuro si no recordamos el pasado. Quizás el supuesto auge de la ultraderecha sea menos una convicción que una falta de horizonte. Sin memoria nos volvemos conservadores, nos volcamos hacia lo seguro. El “diablo conocido” parece menos riesgoso que lo nuevo. Porque el progresismo ha defraudado en su obsesión ludópata que exige siempre apostar por el “diablo por conocer”. Creo que no es necesario buscar afuera o muy adelante lo que se encuentra en nuestras raíces.

En la alquimia, en la Tabla de Esmeralda que dice: “Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba” (as above, so below). Mientras más gruesas y firmes las raíces, más nutrido y alto crece el árbol. Y creo que cuando esa raigambre falta, se busca suplirla con radicalismos (nótese) totalitarios.

Hoy, paradójicamente, ser humanista y demócrata se ha vuelto la opción conservadora. Mientras que los revolucionarios son aquellos que se consideran a sí mismos conservadores. En este sentido cabe recordar que progresismo y conservadurismo no son conceptos absolutos: son relativos, opositivos, como izquierda y derecha, oriente y occidente. No existe uno sin el otro. Esa dialéctica desemboca en un presente donde la dignidad aún se bifurca en opuestos pragmáticamente inútiles, es decir, como las alpargatas: izquierda y derecha iguales.

Actualmente los Derechos Humanos siguen siendo para algunos humanos más humanos que otros. Es una realidad tangible. Parece desubicado ponerse a hablar de arte cuando hay niños muriendo de hambre. Pero no estoy del todo de acuerdo con Adorno en esta. La poesía, como cualquier forma de arte, nos libera del yugo de lo que se nos presenta de manera inmediata. La oblicuidad de la expresión artística nos permite comprender la realidad en su cabalidad.

Por eso es más impactante leer: “Para escribir una poesía /que no sea política/ debo escuchar a los pájaros./ Pero para escuchar a los pájaros/ hace falta que cese el bombardeo. Que leer “La guerra es terrible”. Es necesario abstraerse para aprehender.

A mi generación se la tilda de perdida, insensible. Pero lo que falta no es sensibilidad, sino imaginación. Atolondrados por imágenes inmediatas, incapaces de aburrirnos, apenas dejamos espacio para hacer trabajar la mollera y que respire el seso.

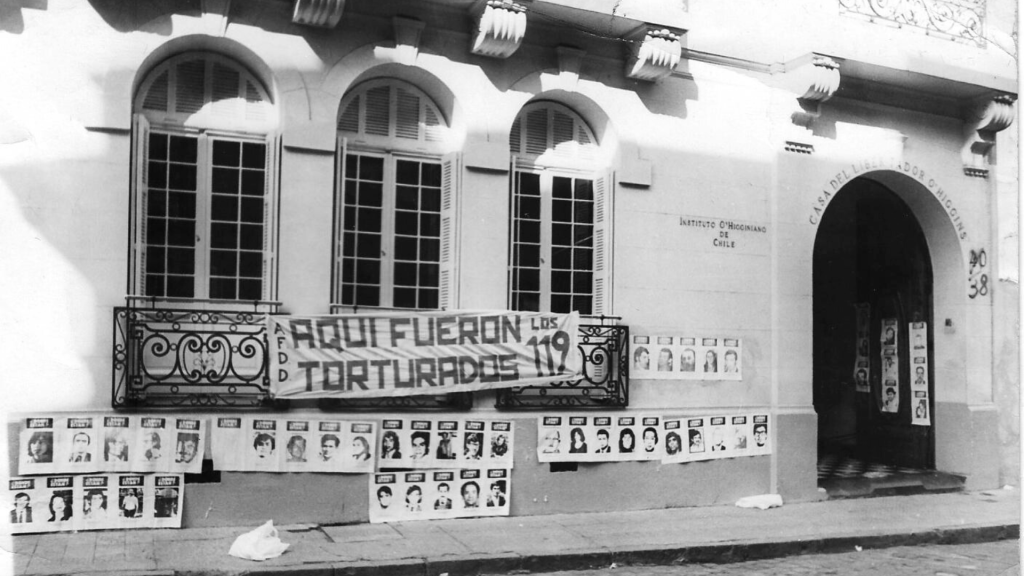

Hace poco, caminando por Londres 38, vi adoquines grabados con las edades de jóvenes torturados y asesinados. Uno decía 15. Al ver eso mi imaginación dibujó en un instante la cara de ese niño, cagado de miedo, escuché las chuchás de los pacos agarrándolo, sentí las manos duras asir su cuerpo de púber, las ganas de ver a su madre, la desesperación de la muerte.

A veces se repite que la generación Z no ha vivido el horror. Pero es falso que solo el dolor propio genera empatía. Si así fuera, ¿cómo sentiríamos compasión por Bambi, si no somos cervatillos huérfanos? La empatía nace, en parte, de la imaginación. Como recordaba Edith Stein, no es necesario el sufrir ni fusionarse con el otro para sentir empatía, sino aprehender el dolor ajeno, preservando la propia individualidad. Basta un adoquín para despertar la capacidad de ponerse en el lugar del otro.

Como dice el pájaro de TS. Elliot: “La humanidad no puede tolerar mucha realidad”. Si denostamos la imaginación nos quedamos en el pantano de la llana y triste realidad. No podemos vivir sólo de realidad. La capacidad de abstracción y de creación son una necesidad del alma humana, y ambas tienen por madre a la memoria.

Allí donde la imaginación se marchita, se instala el olvido. Y es así como el olvido y el silencio son amigos de la muerte. Los verdugos siempre guardan silencio y quieren que sus víctimas sean tan mudas como ellos mismos. Por eso, en parte, los crímenes de lesa humanidad y de carácter sexual no tienen fecha de caducidad para poner la denuncia, porque cuesta mucho hablar con el miedo anudado en la garganta. Esa lógica del silencio se encarna en nuestra propia historia reciente.

La dictadura y sus consecuencias dejaron una herida profunda en el país, que ha traspasado por generaciones y aún no hemos cicatrizado del todo. La supuesta alza de los totalitarismos podría indicar lo contrario, pero en realidad la sociedad chilena sigue siendo río herido.

La memoria no es sólo un recuerdo que nos hace llorar en las noches. Es un motor vivo de creación y vínculos humanos. Cuando la memoria es común, como en nuestro país, no podemos dejar que nos vengan a decir que los jóvenes están, cuando el futuro es de nosotros, quienes asumimos tanto las heridas como la fuerza de nuestros antepasados.

Por eso quise escribir esta columna, en reivindicación de la imaginación y de la memoria. Para poder ir de a poco sanando esta herida generacional. Y recordar que las venas, como las costras, son también raíces.